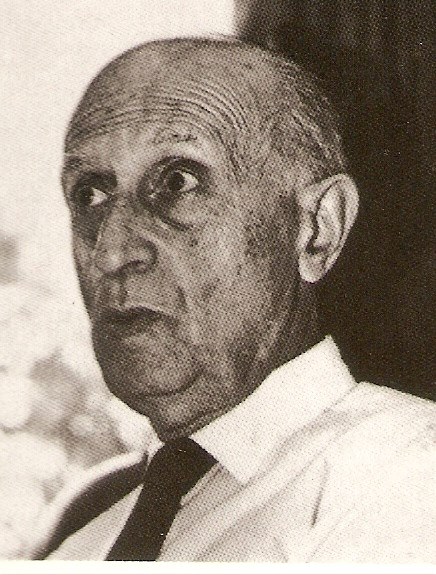

Juan Larrea: El poeta vasco que se quedó en las sierras

8 octubre 2017 - 12:12

Eugenia Cabral, poetisa cordobesa e investigadora de la vida de Juan Larrea, ha escrito esta semblanza para la Semana Nacional Vasca de San Nicolás; ya que muchos de la diáspora argentina no conocen la historia de este poeta bilbaíno en nuestro país.

En los primeros días de agosto de 1956 arriba en barco a la Argentina, desde New York, un poeta que ha sido contratado por la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Es Juan Larrea. Y lo acompaña sólo su amada hija, Luciana, que él prefiere llamar Lucienne, con el acento francés de su madre, Marguerite, aunque su matrimonio se haya disuelto. En New York también quedó Juan Jaime, su hijo varón, que es fotógrafo. Está contratado por dos años, con buen salario, y viene a dar un seminario sobre Teleología de la Cultura. En esa teoría trabaja y en ella relaciona el nombre del almirante Colón con el nombre latino de la paloma salvífica: colomba, aquel animalito que como dice Fernández De La Sota pareciera “perseguirlo” a Larrea.

Ha venido por un par de años, pero permanecerá 24. Ha venido a dictar un seminario, pero pocos años dará clases y sí fundará dos institutos de estudios sobre César Vallejo, editará la prodigiosa revista Aula Vallejo y varios libros. Ha pensado en legar a Lucienne el desarrollo de su pensamiento y actividad en este Nuevo Mundo -en la perspectiva teleológica del nuevo mundo universal-, pero su hija fallecerá en un accidente de avión, junto con su esposo, en 1961… y Larrea quedará al cuidado de su nieto, Vicente Luy Larrea, futuro poeta, quien se suicidará en 2012.

Esas y otras paradojas plagarán los surcos de una vida en perpetuos exilios literarios, lingüísticos y geográficos. Tras graduarse en la universidad de Deusto, reside en Madrid acercándose a las vanguardias literarias y, en pos de ellas, visitando asiduamente la capital de Francia; de allí parte al Perú, de donde retorna a Europa con una adquisición de joyas arqueológicas y la imborrable experiencia del ascenso al Macchu Pichu; la emigración republicana lo lleva a Méjico, New York y… Córdoba, Argentina.

Regresará a España en 1977, con motivo de la reedición de su Guernica. Pablo Picasso, por Cuadernos para el diálogo, y del homenaje que le realiza el gobierno de Felipe González como exiliado de la República Española. Más pronto vuelve a la Córdoba que ha sido escenario de sus pérdidas recientes y que le ha ido restando importancia y valor a su presencia y su actividad cultural. En 1969, la edición de Versión celeste, su único y magistral volumen de poesía, había comenzado a colocarlo nuevamente en la atención de los ámbitos literarios europeos. Fue publicado por la casa editorial Einaudi (Torino, Italia) en versión trilingüe castellano-francés-italiano, realizada y prologada por Vittorio Bodini, y en 1970 aparece en Madrid, por Barral Editores, en versión castellano-francés, con traducciones de Luis Felipe Vivanco, Carlos Barral y el propio Larrea. Esta versión celeste de la poesía, la existencia humana y el mundo, será saludada por todos aquellos que lo conocían desde sus tempranos pasos en el Ultraísmo español, junto a Gerardo Diego, y en el Creacionismo, junto a Vicente Huidobro. Pero es su relación con el Guernica de Picasso uno de los tres hechos artísticos que lo definen: el primero, la donación de la Colección Juan Larrea de piezas arqueológicas incaicas a la República Española, después de su estadía en Perú (1929-1931), que dará lugar a la formación del Museo de América, en Madrid; luego, su veneración por la obra y la figura de César Vallejo (con la que proseguirá en Córdoba, dedicándole la mayor parte de su producción) y, durante su residencia en Paris, la participación en la Junta de Cultura Española, desde la cual en 1937, “Sabemos que Juan Larrea aconsejó a Pablo Picasso en el café Flore que la obra encargada para el pabellón español de la Exposición Internacional tomara como tema Gernika, la villa martirizada. Pablo Picasso, hombre excepcional, que sabía el lugar que ocupaban los acontecimientos, enseguida entendió el aviso.”[1]

No por azar Larrea se encontraba cerca de Picasso. A principios de 1937 Picasso había creado los grabados de Sueño y mentira de Franco (Songe et mensonge de Franco), para ser vendidos en forma de pequeñas tarjetas a beneficio de la causa republicana. Y la defensa de la república se reforzó ante la inicua acción bélica del bombardeo a la pequeña Gernika. Por eso, el libro que finalmente le dedicará a la obra de Picasso no es sólo un texto de interpretación artística. Su visión es solidaria de la tragedia española y de ésta en tanto que fue prólogo de la híper tragedia mundial. Podrá ser discutible el análisis pictórico o el simbólico que realiza, no obstante, es de recordar su valoración:

“Sí diré, sin embargo, que como resultado de dicho estudio el Guernica se ha convertido a mis ojos en un objeto literalmente apocalíptico, revelador en estas postrimerías actuales, destinado a promover e ilustrar ese tránsito de un mundo a otro mundo que la conciencia humana está llamada a realizar en nuestra época”.[2]

La transición de un mundo a otro; de un Viejo Mundo a un Nuevo Mundo; de la España republicana que sucumbió a la guerra totalitarista, a la América colonizada por la España monárquica que debía volverse republicana; de la piedra labrada incaica a la pintura cubista, es la esencia de su Teleología de la cultura. Teoría que con coherencia fatalista le permitió permanecer en una ciudad donde su voz se iría esfumando en el viento, en lugar de resonar en los ecos de algún discípulo. Su voz poética tampoco resonaría en Córdoba; sí, con las dificultades editoriales del caso, en Buenos Aires, pero él rechazaba al mundo literario de la capital argentina. Así, en medio de la crisis económica y el terrorismo de Estado, entre nacimientos y desfallecimientos, epifanías y ocasos, proseguirá percibiendo, profetizando, persiguiendo un más allá (esa frase tan larreana) que no fuese sólo metafórico. Pero 1980 es el acantilado de su propio más allá. El 9 de Julio, fecha fundamental de la Argentina, Juan Larrea yace entre las sábanas de una pequeña clínica privada, en compañía de su nieto y los adolescentes amigos de éste. No hay pañuelos republicanos que despidan sus restos. No hay homenajes académicos ni literarios. El silencio definitivo comienza a derrumbarse encima de sus papeles, de sus libros, de sus ideas. Paradojas de mi patria, tierra de paradojas.

JUARISTI, FELIPE. “El Gernika de Larrea”. Columna en El País. 16 de mayo, 2007.

[2] Larrea, Juan. “Toma del Guernica y liberación del arte de la pintura”, en Guernica. Pablo Picasso, Madrid, Cuadernos para el diálogo, 1977. Página 159.

3364684261

3364684261